央视网消息:“上天它比天要高,下海它比海要深”,多年来,这句话一直是我们对中国神话故事人物的致敬,如今它正被两样大国重器写就新的注脚。一边是万米高空的战鹰轰鸣,歼-20长空破风,用14年沉淀的突破,守护着头顶的空天疆域;一边是千米深海的“蛟龙”号在深海筑梦,双潜器相伴,以首次协同的勇气,拓展着海底的探索边界。

歼-20战斗机14年前首飞官方画面首度公开

歼-20,是我国第五代隐身战斗机,具备高隐身性、高态势感知、高机动性等能力,搭载国内最先进的空空导弹和任务管理系统,大幅提升了打击成功率,还能和无人机、预警机等其他航空装备形成体系作战能力,实现从单机作战到体系作战能力的跨越。作为我国首款隐身战机,歼-20的研制历程凝聚了无数航空人的汗水。2011年1月11日,歼-20一飞冲天,铸就了中国航空史上又一里程碑。时隔14年,歼-20官方首飞画面首度公开。接下来,让我们跟随这段珍贵影像,重回那个激动人心的时刻。

2011年1月11日下午,歼-20技术验证机从成都温江机场一跃而起,跑道一侧的研制人员欢呼呐喊,目送这架凝聚心血的战鹰飞向蓝天。

经历约18分钟飞行,歼-20平稳着陆,首飞圆满成功。

这个跑道见证的不仅是歼-20的首飞,它承载着中国航空工业二十余年的跨越与坚守。1998年3月23日,歼-10战机同样是在这里首飞成功的。歼-10首飞时,我国的航空工业基础还比较薄弱、首飞风险极高。而到歼-20首飞时,我们更加从容和自信。

歼-20的成功首飞,标志着我国成为世界上少数能够自主研发隐身战斗机的国家,实现了航空工业的历史性跨越。

北纬75°以上 双潜器首次“携手”闯深海

歼-20的腾空起飞把“比天要高”的深意刻进了蓝天。而在北冰洋的极区深海,“蛟龙”号载人潜水器与无人遥控潜水器的首次“携手”,则将“比海要深”的答案写进了海底。近日,中国第15次北冰洋科学考察任务完成,此次考察由“雪龙2”号、“极地”号、“深海一号”和“探索三号”四船共同实施,是我国迄今为止规模最大的北冰洋科学考察。这次考察任务中尤为引人关注的,除了“蛟龙”号在北极冰区的首次下潜,还有另一个突破,就是完成了全球首次极区载人与无人潜水器的水下协同作业。我们来看看它们在深海是如何默契合作的。

两船协同 同步观测 让数据可比性大幅提升

在第15次北冰洋科学考察过程中,深海一号科考船搭载的“蛟龙”号载人潜水器与无人遥控潜水器,在北极海域开展全球首次极区水下协同作业。

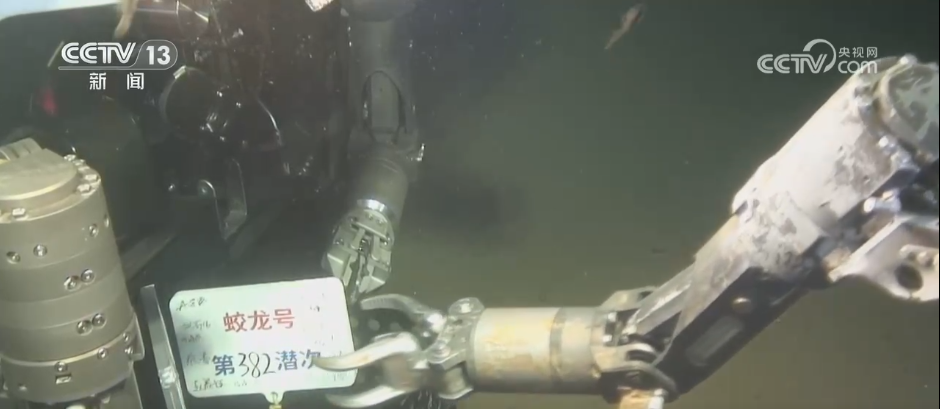

“蛟龙”号与无人潜水器于8月14日完成的首次携手下潜,对水下精准定位和通讯功能进行测试,对双潜水器水下作业模式进行了验证。8月15日完成的第2个潜次,则开展了双潜器水下联合作业,使用无人潜水器拍摄了“蛟龙”号在海底进行水下生物、沉积物取样的视频;“蛟龙”号向无人潜水器转交了岩石、作业标记物等物品;双潜水器还互相拍摄了彼此深海视频影像。

第15次北冰洋科考获得大量珍贵样品和数据

作为我国迄今为止规模最大的一次北冰洋科考,这次科考取得了非常珍贵的样品以及其他成果,生物样品就多达12大类183件。

本航次最北到达北纬77.5°,填补了我国大洋航次在高纬度海域精细综合调查的空白。载人潜水器能够在常规设备难以到达的极端复杂地理区域,开展抵近观测和精准取样工作。

此次考察“蛟龙”号采集了大量的岩石、沉积物和海水样品,获得了海鞘、海葵、蛇尾、钩虾、海蜘蛛等12大类183件生物样品。此外,中国第15次北冰洋考察中,首次按不同水深梯度和时间尺度布放多套海底生物影像观测系统,获取了多要素、多层次、多时空尺度的冰边缘区调查数据。

在海洋深处,有一种特有的类似雪花飞舞的现象被称为“海雪”,实际是由海洋悬浮颗粒碰撞粘连形成的大型絮状悬浮物,科学家通过深海潜水器才能肉眼观察到这个现象。本次北冰洋考察也增进了对北极“海雪”形成机制的理解,为研究北极冰边缘区生态系统对海冰消退的响应奠定了基础。