央视网消息:如今,清泉复涌、河湖焕新。“十四五”期间,随着河湖水系的连通和生态补水的加强,许多河流湖泊也恢复了水域的面积,像京杭大运河、永定河、西辽河等一大批河流也在断流多年以后实现了全线贯通、全线有水。“十四五”期间,我国还建设了一大批灌区工程,加强灌区现代化建设和改造,为国家重大战略实施、粮食稳产丰收提供了水资源保障。

都江堰灌区是中国最具规模的大型灌区之一。“东流不尽秦时水,润泽天府两千年。”都江堰这座现存最古老的无坝引水大型水利工程,历经了2000多年的岁月洗礼沿用至今。它既是世界灌溉遗产,还是享誉海内外的著名旅游景区。如今,古老的都江堰也焕发了“青春”。治水到“智水” 千年工程背后的中国智慧

这里是都江堰灌区首段的都江堰水利工程。著名的鱼嘴在过去2200多年的时间里,虽然它的形制和位置有过微调,但是它基本保持了当年李冰父子在修造都江堰时候的设计理念,那就是以鱼嘴分水,引水进入人工开凿的内江和渠系,从而灌溉天府之国。

在1949年新中国成立之初,当时的都江堰灌区的灌溉总面积大概是282万亩。到了“十四五”的末期,也就是2025年的10月份,都江堰灌区的灌溉总面积已经达到了1165万亩。灌溉面积更广 服务保障人口更多

如果参照一下“十三五”时期的数字会发现,这五年时间,都江堰灌区的灌溉总面积又增加了74万亩。这五年,更重要的变化还是来自都江堰灌区管理机制的创新,以及以数字化为手段的管理方法。2021年,经过中央和四川省的批准,最终成立了现在全新的四川省都江堰水利发展中心,开始实施水资源统一调配和全灌区的一体化管理。

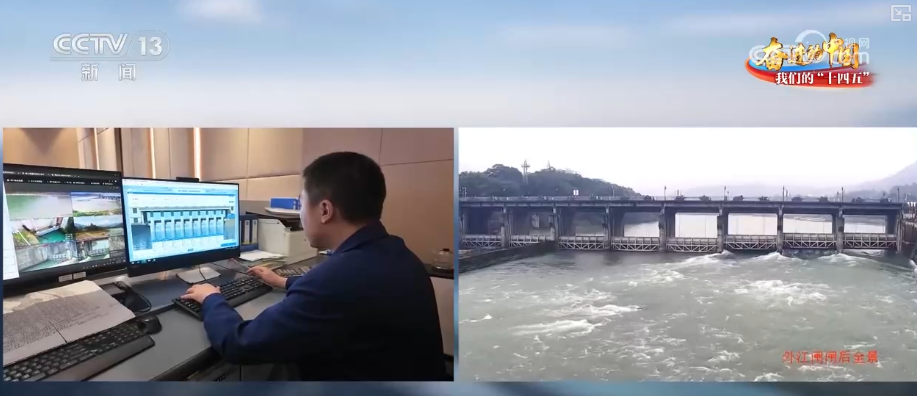

就在记者拍摄的过程当中,外江的两孔闸门正在缓缓开启,而这个指令就是从距离这里2公里以外,“十四五”期间刚刚建设的都江堰灌溉指挥中心发出的。

这里是都江堰灌区指挥中心。除了指挥与调度功能外,每年夏季四川进入主汛期,岷江形成洪峰以后,这里也是利用现有的水利设施削减洪峰,保证下游安全的前线指挥部。物联网数据整合 让灌区管理更精准

更重要的是,通过数字孪生和物联网大数据整合,岷江上游的来水情况、天气情况、渠首段所有闸门的运行状态及干渠的水量分配都能够一目了然、远程管理。它就如同为古老的都江堰水利工程配备了“千里眼”和“顺风耳”,并且还安装了“智慧大脑”。

跟随都江堰灌区引流而来的岷江水,记者来到了距离都江堰水利工程110公里的眉山市黑龙滩水库。滚滚而来的远距离调配的水源正在向黑龙滩水库进行季节性的补充,现在的都江堰灌区已经形成了一个总储水量23亿立方米的水库网络。更加年轻和充满活力的都江堰灌区也将用自己的努力护航四川的经济发展。江河蜿蜒 治水智慧流淌千年

我国是世界上水情最复杂、江河治理难度最大、治水任务最繁重的国家之一,兴水利、除水害始终是治国安邦的大事。从古至今,治水一直是中华文明的重要命题。

这三个字都是甲骨文中的水字。虽然形态略有不同,但都能看出,在甲骨文中水是一个典型的象形字,字形如蜿蜒的河流,两侧是水岸,中间是流动的脉线。传承几千年的中华文明因水而生、与水相依、因水而兴,同时在悠久的历史中,我们也饱受水患之苦。千百年来,我们没有停止探索治水、用水的方式,中华民族在与水的相处中,积累了丰富的智慧。

从洪荒岁月到农耕盛世,中国人与水的相处之道早已不是简单的“抗洪”,而是走出了一条“顺天而治、变害为利”的智慧之路。

上古大禹摒弃“堵水”旧法,顺着山川脉络疏通河道把洪水引入大海,还让退水后的土地变成良田,定下了“疏导”的治水基调。到了汉代,贾让更懂“给水留空间”,提出别跟河流抢地,要么让道安澜,要么修渠兼顾灌溉,把“人水和谐”说透了。

宋元明时期,治水更讲“精细化”。宋代一边用“疏堵结合”的堤防挡洪水,一边记录水位泥沙,靠数据动态调整。明代潘季驯则用“窄河道”提速水流,借水力冲散泥沙,再用三重堤防筑牢防线,把“治河”和“治沙”拧成了一股绳。

这些流淌千年的治水智慧,藏着对自然的敬畏、对民生的关怀,至今仍在现代水利工程中回响,成为中华文明里珍贵的“水之密码”。水润华夏 治水兴邦

顺水之性,兴水为利。流淌千年的治水智慧为我们积累了可贵的经验,水利兴则天下安,水利强则民生稳,水利实践和创新没有止境。“十四五”以来,我国一项项水利工程加快建设,一组组数据震撼人心。这五年,我们多项水利基础设施建设实现“世界之最”。

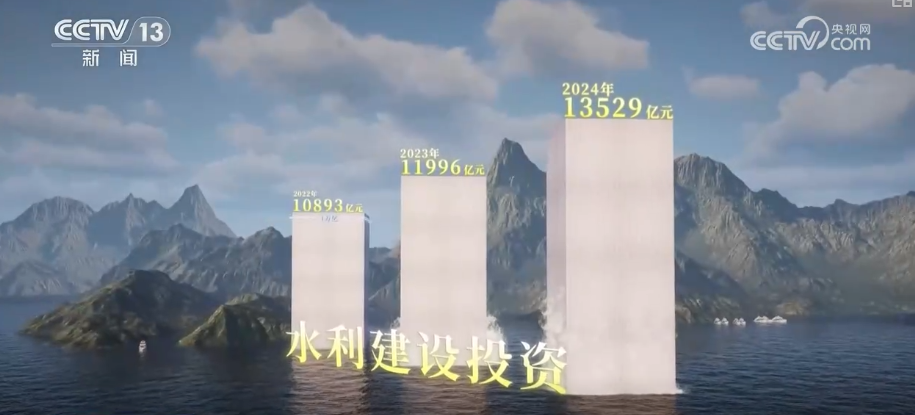

这五年,我国大力推进水利基础设施建设,2022年水利建设完成投资首次迈上万亿元大台阶,并连续3年突破历史纪录。

这五年,我国不断完善水旱灾害防御体系,水库防洪库容1856亿立方米,堤防保护人口6.6亿人。我国已建成9.5万座水库,总库容超1万亿立方米,水库类型、数量及高坝数量均居全球首位。

这五年,我国建设了一大批水源工程、调水工程、灌区工程,水利工程供水能力达到9000亿立方米。我国建成全球服务人口最多的农村集中供水体系,“十四五”末,全国农村自来水普及率将达96%。

目前,我国已形成世界上规模最大、功能最全、惠及人口最多的水利基础设施体系,覆盖防洪、供水、灌溉、生态等全领域需求。